在薛城區(qū)中陳郝村,,一座紅墻小屋如綠蔭之韻悄然靜立,,瓷器互觸的叮當輕響輕拂入耳。就在這兒,,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“馬氏陳郝古陶瓷制作技藝”代表性傳承人馬士常正在瓷壺煮茶,請客人品茗賞瓷,。伴隨著縹緲的水汽裊裊升騰,,茶的清香在瓷的沁潤中撲面而來?!安駸谋邮⒌乃绕饋砀鼫剀?,后味更甜香?!逼凡韬?,客人們一致表達了自己的感受。相同的水源,,只是用不同的壺燒,,不同的杯盛,顯現(xiàn)的是不同的效應(yīng),,這是什么原因,?

“這是馬氏柴燒背后的秘密?!瘪R士常的話,把大家的目光再一次聚集到瓷器上,。粗獷自然的質(zhì)地,、拙樸敦厚的色澤、深沉內(nèi)斂的古雅,,正靜靜訴說著千年古窯的傳承與新生,。

中陳郝,不僅是薛城區(qū)的一個古老村莊,,更是一處我國北方地區(qū)瓷窯燒制的發(fā)祥地,。早在1500多年前的北朝時代,這里就開始燒制陶瓷,,歷經(jīng)發(fā)展,,瓷窯遍布村莊周邊,有七十二座陶瓷窯之說,,并在該村形成了交易市場,,一度成為北方陶瓷生產(chǎn)中心。但隨著時代的變遷,,這顆曾經(jīng)閃亮的陶瓷制作明珠卻一度黯淡,。

作為土生土長的中陳郝村人,看到農(nóng)田里一片片閃爍著先人智慧光芒的古瓷碎片,,在祖輩獨具匠心的手藝和精益求精精神的影響下,,馬士常心里種下了傳承瓷文化的根和魂,。他創(chuàng)辦了傳統(tǒng)柴窯陶瓷作坊,使失傳千年的中陳郝古瓷傳統(tǒng)燒制技藝全面復興,。近年來,,其作品獲得山東省工藝美術(shù)獎多項榮譽,由他參演的,、以馬氏柴燒為原型的制瓷技藝專題片《千城一絕·千年古瓷中陳郝》等更是在美國時代廣場播出,。

馬氏柴燒就是馬士常傳承陶瓷制作技藝的看家本領(lǐng)。所謂柴燒,,就是在燒制瓷器的時候,,不再把瓷坯用罩罩住,而是直接放置到窯中燒制,。熊熊的烈火燒起,,火焰流竄在胚體表面烙印下了“吻痕”,木柴燃燒后留下的灰燼讓瓷器產(chǎn)生了天然的落灰釉,?!叭敫G一色,出窯萬彩,。每一件都是孤品,。”馬士常說,。

柴燒不僅僅是燃燒薪柴,,更是人與窯的對話,火與土的共舞,。馬士常介紹說,,燒制的過程需中,窯要保持1300℃左右的溫度,,所以,,燒制一窯大窯,他和家人每隔20分鐘左右要添柴一次,,要燒制3天,。這是一次持續(xù)地拱火、持續(xù)地升溫,、持續(xù)地升華的過程,。

另外,馬氏柴燒之所以有自己的特色,,是因為每一個細節(jié)都有推敲和講究,。馬士常說,制瓷泥土的選擇要本地土層下1.2米左右,,既干凈又富含鐵等微量元素,;燒柴的選擇是的松柏和桃木,,富含柏油和果膠;制坯是他和兒子兩人,,要保持厚薄均勻,、造型優(yōu)美。就是這些選材和燒制的精打細算,、精工細作,,最終造就了妙然天成、獨一無二的馬氏柴燒陶瓷,。

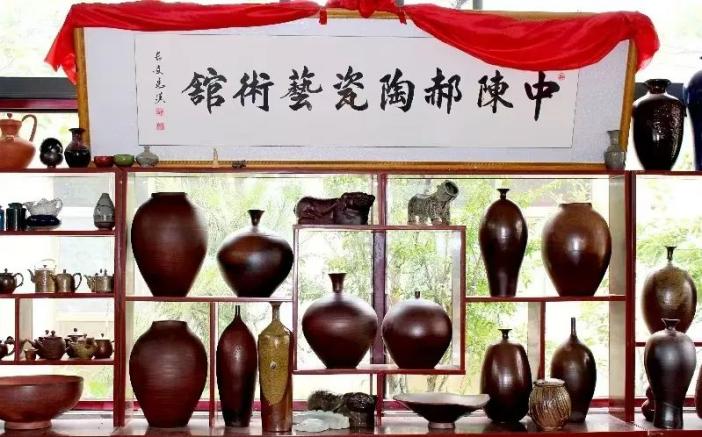

柴窯的旁邊,,是燒制好的成品。瓷器不語,,韻澤千年,,靈者的構(gòu)思、工匠的精神以及滄海桑田的時代變遷,,都凝聚在一件件溫婉優(yōu)雅的瓷器里,,化作古薛大地傳承千年的文明印記。

伴隨著制坯機的輕響,,一件陶罐的雛形正在馬氏柴燒第四代傳人,、馬士常的兒子馬沛翔的手下顯現(xiàn)出優(yōu)美的身姿。馬士常頗感欣慰:“馬氏柴燒已經(jīng)接力到這代年輕人的手中,,在傳承技藝的同時,,希望他們在瓷器造型上有更多的創(chuàng)新,在瓷文化傳播上有更多的突破,,讓馬氏柴燒陶瓷走向更廣闊的天地?!?br/>

(https://iapp.aixuechengapp.com/share/YS0zNy0zODg0OTk3MA.html?cversion=2.0.0)