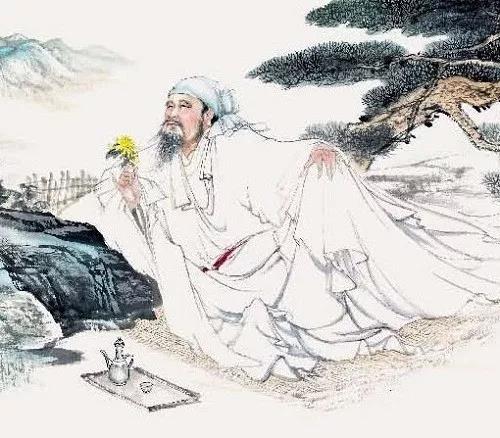

魯迅先生說陶淵明飄逸得很久了,,又說他并非整日整夜飄飄然,有“悠然見南山”的一面,,也有“猛志固常在”的一面,,倘若有取舍,便非全人,。陶淵明宛如一汪深泓的碧波,,讓人無法領略它的深邃,驟然間的一陣微風波瀾,,也只能掠起它的冰山一角,。陶淵明給人的印象是深邃、神秘,。他的辭官歸隱,、他的飲酒乞食,其人,、其詩,,都耐人咀嚼而又永遠咀嚼不透。

在東晉時代,,陶淵明人微言輕,。雖然他的祖輩陶侃軍功蓋世,但在講究門第出身的時代,,在世家大族的眼里,仍不過是“奚狗”而已,。幾世幾輩后的陶淵明,,就更沾不上那份榮耀了。陶淵明的園圃里,,六朝人看重他的隱士風度,、他的名士風流,唐朝人看重他的酒,、他的官,。

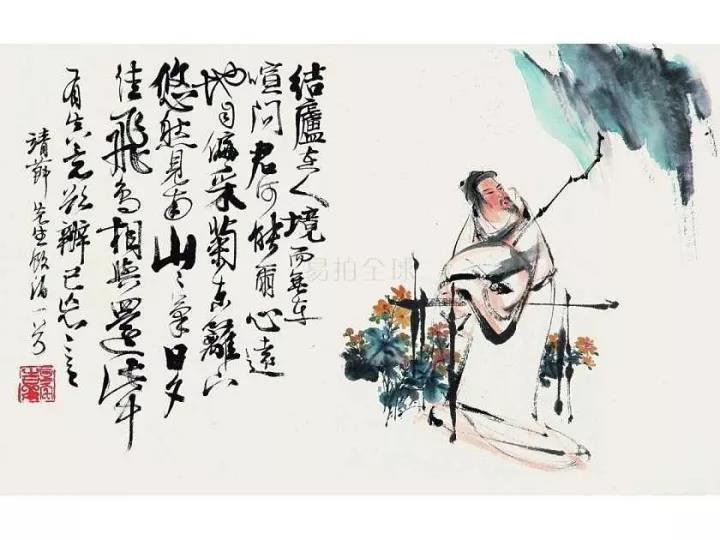

在唐人的視野里,陶淵明是個酒鬼,、狂徒兼縣太爺,,引來不少著名詩人的青睞與傾心。“復值接輿醉,,狂歌五柳前”,,是王維的情愫;“何日到彭澤,長歌陶令前”“何時到栗里,,一見平生親”,,是李白的仰慕。

歷史已經遠去,,我們駐足昔日的彭澤,,久久回眸、凝望,。陶淵明留給我們的,,是無盡的思索。陶淵明宛如一面哈哈鏡,,千百年來的讀者,、評論家,無不在這面鏡子里看到了自己,,也看到了自己身后的那個時代,。他們在給陶淵明“拍攝特寫”的時候,似乎無意中也被陶淵明“抓”進去,,與他“合了影”,。

盡管如此,每個時代,,各個國度的人們,,還都禁不住來讀他。唐代人鄭谷說:“愛日滿階看古集,,只應陶集是吾師,。”宋代人蘇東坡說:“吾于詩人無所甚好,獨好淵明之詩,。”韓國人車柱環(huán)說:“環(huán)雖不能無愧于淵明之人德,,亦竊愛其詩。”日本人一海知義說陶淵明是“一個復雜而難解的詩人形象”,,他聲稱要把解讀陶淵明作為自己“畢生的事業(yè)”,。

然而,古往今來,,對于陶公及其詩文,,誰也沒有真正讀透過?;蛉缰旃鉂撓壬f:“凡是稍涉獵他的作品的人們對他不致毫無了解,,但是想完全了解他,卻也不是易事,。”顧隨先生也說:“我不敢說真正了解陶詩本體,。讀陶集四十年,,仍時時有新發(fā)現,自謂如盲人摸象,。陶詩之不好讀,,即因其人之不好懂。”這樣的言說,,更增添了幾分神秘,,幾重誘惑。