中秋節(jié)是我國重要的傳統(tǒng)節(jié)日之一,,“中秋”一詞最早見于《周禮》,,《周禮·夏官·大司馬》云:“中秋,,教治兵。如振旅之陳,。”此處“中秋”,,指“中秋八月”?!吨芏Y·春官·籥章》又云:“中春,,晝擊土鼓,吹豳詩以逆暑,。中秋夜迎寒,,亦如之。”據鄭玄注,,豳詩指《詩經·豳風·七月》,,是用以迎寒暑之氣的迎氣歌,迎暑氣于晝求諸陽,,迎寒氣于夜求諸陰,。可知,,中秋八月夜晚為迎寒氣之陰,,與仲春二月白天迎暑氣之陽相對應。寒暑之氣的象征為日與月,?!吨芏Y·春官·典瑞》載:“圭壁以祀日月星辰”,唐人陸德明釋曰:“祭日月,,謂若春分朝日,,秋分夕月,。”“春分朝日”是指春分時白天祭日,“秋分夕月”即指秋分時夜晚祭月,。秋分祭月的傳統(tǒng)古已有之,但中秋節(jié)真正成為全民參與的世俗節(jié)日是比較晚的,。根據梁代宗懔記述歲時的著作《荊楚歲時記》來看,,南北朝時尚未形成中秋節(jié)。大約在隋唐時期,,“中秋節(jié)”的節(jié)令概念才逐漸形成,。到了宋代,中秋節(jié)成為全社會各階層廣泛參與的重大節(jié)日,,吳自牧《夢粱錄》卷四記載:

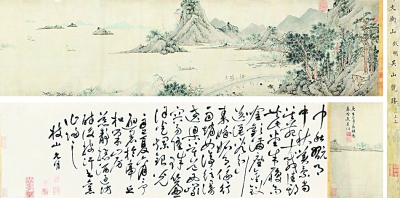

文征明《吳山覽勝圖》,,祝允明《中秋玩月詩》合卷

八月十五日中秋節(jié),此日三秋恰半,,故謂之“中秋”,。此夜月色倍明于常時,又謂之“月夕”,。此際金風薦爽,,玉露生涼,丹桂香飄,,銀蟾光滿,,王孫公子,富家巨室,,莫不登危樓,,臨軒玩月,或開廣榭,,玳筵羅列,,琴瑟鏗鏘,酌酒高歌,,以卜竟夕之歡,。至如鋪席之家,亦登小小月臺,,安排家宴,,團圞子女,以酬佳節(jié),。雖陋巷貧窶之人,,解衣市酒,勉強迎歡,,不肯虛度,。此夜天街賣買,,直到五鼓,玩月游人,,婆娑于市,,至晚不絕。

中秋節(jié)明顯的節(jié)候特點是秋高氣爽,、皓空明月,,主要的民俗活動是宴飲團聚、玩月游賞,,孟元老《東京夢華錄》卷八載:“中秋夜,,貴家結飾臺榭,民間爭占酒樓玩月,,絲篁鼎沸,,近內庭居民,夜深遙聞笙竽之聲,,宛若云外,。”宋代中秋節(jié)更是文人的良辰佳節(jié),他們于此時雅集宴飲,,玩月賞月,,賦詩作詞。節(jié)日的歡賞盛景和民俗風情在宋詞中有充分表達,,中秋節(jié)作詞也成為重要的節(jié)日風俗活動,。宋詞中,寫中秋節(jié)的作品約290首,,其中絕大多數會寫到月亮,。

宋詞里,中秋之月首先作為一種自然客觀物象而出現,,在詞中營造純凈清雅的意境,。如李光《水調歌頭》:“風定潮平如練,云散月明如晝,,孤興在扁舟,。”向子諲《卜算子》:“雨意挾風回,月色兼天靜,。心與秋空一樣清,,萬象森如影。”侯置《滿江紅》:“天闊江南,,秋未老,、空江澄碧。江外月、飛來千丈,,水天同色,。萬屋覆銀清不寐,一城踏雪寒無跡,。”中秋夜晚,,明月高懸,千里澄輝,,萬川映月,,朦朧清靜,塵世之喧囂浮華都在天地間流瀉的月光中蕩滌澄清,,“素月分輝,明河共影,,表里俱澄澈”(張孝祥《念奴嬌》),,人的內心也回到靜謐平和的狀態(tài),“心與秋空一樣清”,,詞人在皓皓月色中,,在對自然的體味中悄然返入自我心靈世界,回歸于一種本真,、自由和圓融的人生境界,。

其次,從中秋節(jié)普遍的民俗心理來看,,中秋之夜,,圓月當空,月亮皎潔而圓滿的客觀特征與人們祈盼親人團圓,、世事圓滿的心理相契合,,所以宋詞里的中秋月常有團圓的意喻,中秋月成為人們表達思念,、寄托祝福的象征和載體,,如蘇軾《水調歌頭》:“但愿人長久,千里共嬋娟,。”周紫芝《水調歌頭》:“濯錦橋邊月,,幾度照中秋。年年此夜清景,,伴我與君游,。”都借月寄托對親人朋友的懷念,希望親友長相聚,、長相憶,。然而人世間常聚少離多,宋代詞人多處官僚階層,,歷經仕宦,,轉徙各地,,中秋佳節(jié),團圓之時,,詞人往往漂泊異鄉(xiāng),,宋詞里的中秋月有時也以黯然的面貌出現,其中寄寓游子客居他鄉(xiāng)的孤獨寂寥之感,,如蘇軾《西江月》:“世事一場大夢,,人生幾度秋涼。……中秋誰與共孤光,。把盞凄然北望,。”范成大《水調歌頭》:“細數十年事,十處過中秋,。……星漢淡無色,,玉鏡獨空浮。”均在詞中借月表露孤獨冷清的心境,。而到了宋末遺民詞人的筆下,,中秋月的團圓之喻義,更是從一己的悲歡離合上升到家國的層面,,劉辰翁《水調歌頭》云:“飲連江,,江連月,月連城,。十年離合老矣,,悲喜得無情。想見凄然北望,,欲說明年何處,,衣露為君零。同此大圓鏡,,握手認環(huán)瀛,。”江山易主,明月仍如舊,,國家覆滅,,明月仍圓滿,這一輪明月引發(fā)的是詞人深切的亡國之哀和故國之思,。宋詞里的中秋圓月,,滿載詞人的思鄉(xiāng)懷人之情,體現著中國傳統(tǒng)文化中對親情人倫的重視以及對鄉(xiāng)梓故園的守望,。

最后,,宋詞里的中秋月也常引發(fā)詞人的宇宙人生感悟,承載了詞人對有限與無限、瞬間與永恒的深沉哲思,,流露出深刻的時間和生命意識,。如蘇軾的中秋名作《水調歌頭》(明月幾時有),詞以月為中心,,上闋因月而生發(fā)天上之奇想,;下闋因月而感慨人間之事實。宇宙蒼茫,,世事無常,,明月亙古如斯,人生短促若寄,,詞中透露出永恒的悲劇意味和理性色彩,。另如辛棄疾《木蘭花慢》:“可憐今夕月,向何處,、去悠悠,?是別有人間,那邊才見,,光影東頭?是天外,、空汗漫,,但長風浩浩送中秋?飛鏡無根誰系,,姮娥不嫁誰留,? 謂經海底問無由?;秀笔谷顺?。怕萬里長鯨,縱橫觸破,,玉殿瓊樓,。蝦蟆故堪浴水,問云何玉兔解沉???若道都齊無恙,云何漸漸如鉤,?”以《天問》體賦詞,,通篇設問:月亮究竟走向何處?是到了另一個人間,?還是到了浩渺宇宙,?如果月亮是寶鏡,緣何不會掉落?是誰將它系在天穹,?那月宮里的嫦娥一直不嫁,,又是誰將她牽留?聽說月亮經游海底,,太不可思議,,那萬里長鯨會不會把月亮上的宮殿撞毀?月中的蟾蜍會游泳,,但那玉兔怎么辦呢,?如果說月亮上的一切都安然無恙,為什么那月亮卻漸漸瘦成彎鉤,?詞因月馳騁想象,,天真爛漫,一問到底,,編綴以有關月亮的神話傳說,,充滿對宇宙的困惑、探索和疑問,,王國維在《人間詞話》中評曰:“稼軒中秋飲酒達旦,,用《天問》體作《木蘭花慢》以送月,曰:‘可憐今夕月,,向何處,、去悠悠?是別有人間,,那邊才見,,光影東頭?’詞人想象,,直悟月輪繞地之理,,與科學家密合,可謂神悟,。”認為辛棄疾此詞已直悟月球圍繞地球運轉的科學規(guī)律,。在宋詞中,詞人常通過中秋之月來表達個體面對宇宙時空的迷茫和思考,,展現豐富的人生意趣和生命體驗,。

一輪中秋月,悠悠千古情,。宋詞里的中秋之月既標示著獨特的節(jié)日物候風貌,,又蘊含著豐富的節(jié)日文化內涵;既滲透著深刻的節(jié)日民俗心理,,也承載了古人對宇宙時空的思索和理解,。又是一年中秋月圓時,,時轉世遷,城市高樓林立,,人們步履匆匆,,月亮的清輝依舊透過各種間隙照耀這個世界,中秋夜晚,,當你在某處街角駐足,,抬頭望向長空,或許也能看到那一輪明月,,那一輪曾在宋詞里散發(fā)皎皎光芒的中秋月,。